INTERVIEWER: 高尾先生の研究室の学生は何について研究されていますか?

高尾 先生: ここは環境微量分析の研究室です。主に大気または水に含まれる微量な有害物質の分析を専門として学びます。

INTERVIEWER: 大気中の何を分析しているのですか。

高尾 先生: 大気中に含まれる多環芳香族炭化水素と呼ばれている発がん性物質を測定しています。これらは、炭素を含んだ物質の燃焼によって生じます。例えば、自動車の排ガスや火力発電所や工場など、または、自然界でも山火事、枯れ草を燃やしたりすると生成します。このように日常のどこにでもあるよう場所から発がん性物質が発生しているのです。 また、長崎は日本列島の西端に位置しており海を隔てて大陸と接しており大気観測の適地と言えます。また、大陸の大気はおよそ2~3日で長崎に飛来し、大陸で発生したこれらの化学物質は長距離越境移動してきます。それらの様子をモニターするのに長崎は適地なのです。例えば、関東でこれらを測定しても関東で発生した化学物質なのか、越境移動してきたものかわからないのです。

INTERVIEWER: 水は何を分析しているのですか。

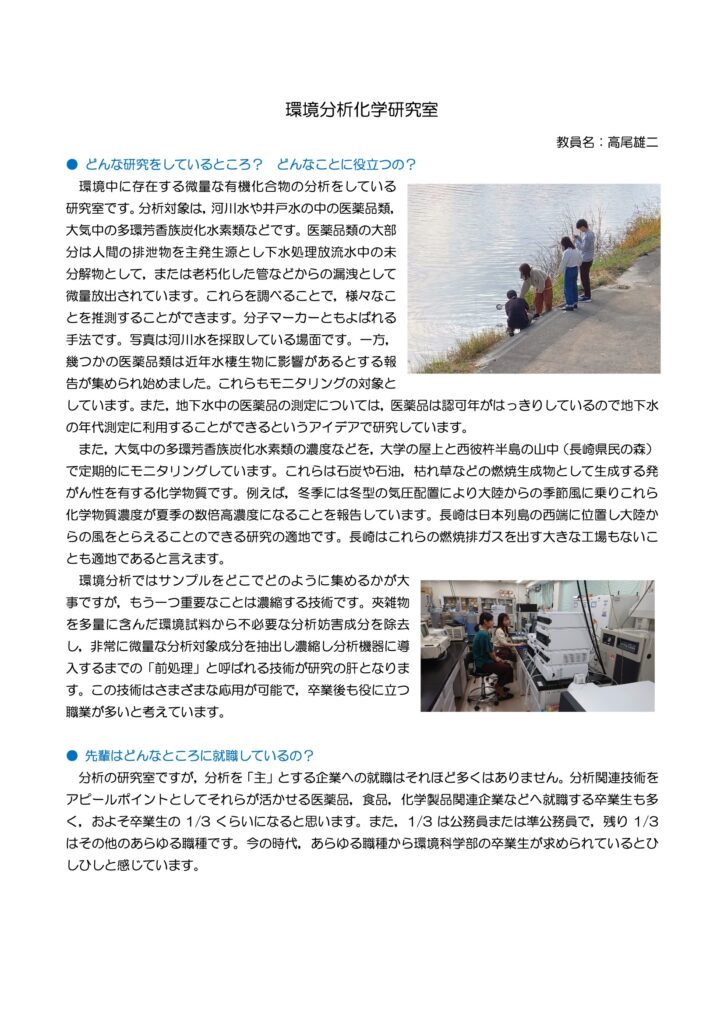

高尾 先生: 河川水中に含まれる医薬品類の濃度測定を主に行っています。人が住んでいる地域であればどの河川でも医薬品が少なからず検出されます。また、井戸水も測定対象にしています。医薬品は毒性は低いのですが何らかの生理的作用を及ぼす化学物質です。例えば、慢性的にある種の医薬品にさらされた魚が素早く動けず天敵から逃げられなくなるなどの弊害があるかもしれません。これらは今まさに世界中の環境の研究者が取り組んでいる課題の一つです。

INTERVIEWER: 先生の研究室の卒業生は分析関係の職に就いている人が多いのですか。

高尾 先生: いいえ。逆にほんの少しの卒業生が環境分析の企業で働いていますが、大半はそうではありません。微量分析の技術があることをアピールして就職活動を始めますが、分析専門の企業だけでなくいろいろな企業が必要としてくれる技術なので結果として多様な企業に就職しています。また、日本の大学全体でみると微量分析を専門としている研究室は非常に少なく特徴があり興味を持ってもらえます。

INTERVIEWER: 先生の研究室の学生に限らず環境科学部の学生は就職活動でどのようなアピールができますか。

高尾 先生: 環境科学部の学生は、例えば理系でも、経済学的視点、地域住民からの視点、法律的視点などの文系的素養も身につけています。一方、例えば化学物質を製造する企業であっても、化学系の学生ばかり集めていては行き詰ってしまうことを企業は恐れています。そのため、このような事を学んできたという特殊さをアピールすれば興味を示してくれる企業は多いと感じています。

INTERVIEWER: 環境科学部の学生さんたちに何か一言ありますか。

高尾 先生: 一言ではないのですが、大学生のうちに、多くの事に挑戦する、たくさん友人を作る。複数のものに所属し貢献もする。これらが将来を明るくすると思います。

INTERVIEWER: 他にはありますか。 高尾 先生: ゲームはやめとけ、リアルで楽しめるし人生経験を積む時間も暇もあるのは今。